L’Art ne doit pas déplaire

L’art doit-il se taire pour être accepté ?

Dans une époque marquée par des revendications sociales, des mouvements pour l’inclusivité et une sensibilité accrue face aux questions éthiques, l’art est-il encore un espace de liberté totale ? À une époque où les sensibilités s’aiguisent et où les discours se polarisent, les artistes naviguent sur un fil tendu entre la liberté de créer et la crainte de froisser.

Alors que la liberté d’expression semble être à la fois un droit fondamental et un champ de bataille, l’art a-t-il encore le droit de déplaire ?

Entre provocation et responsabilisation

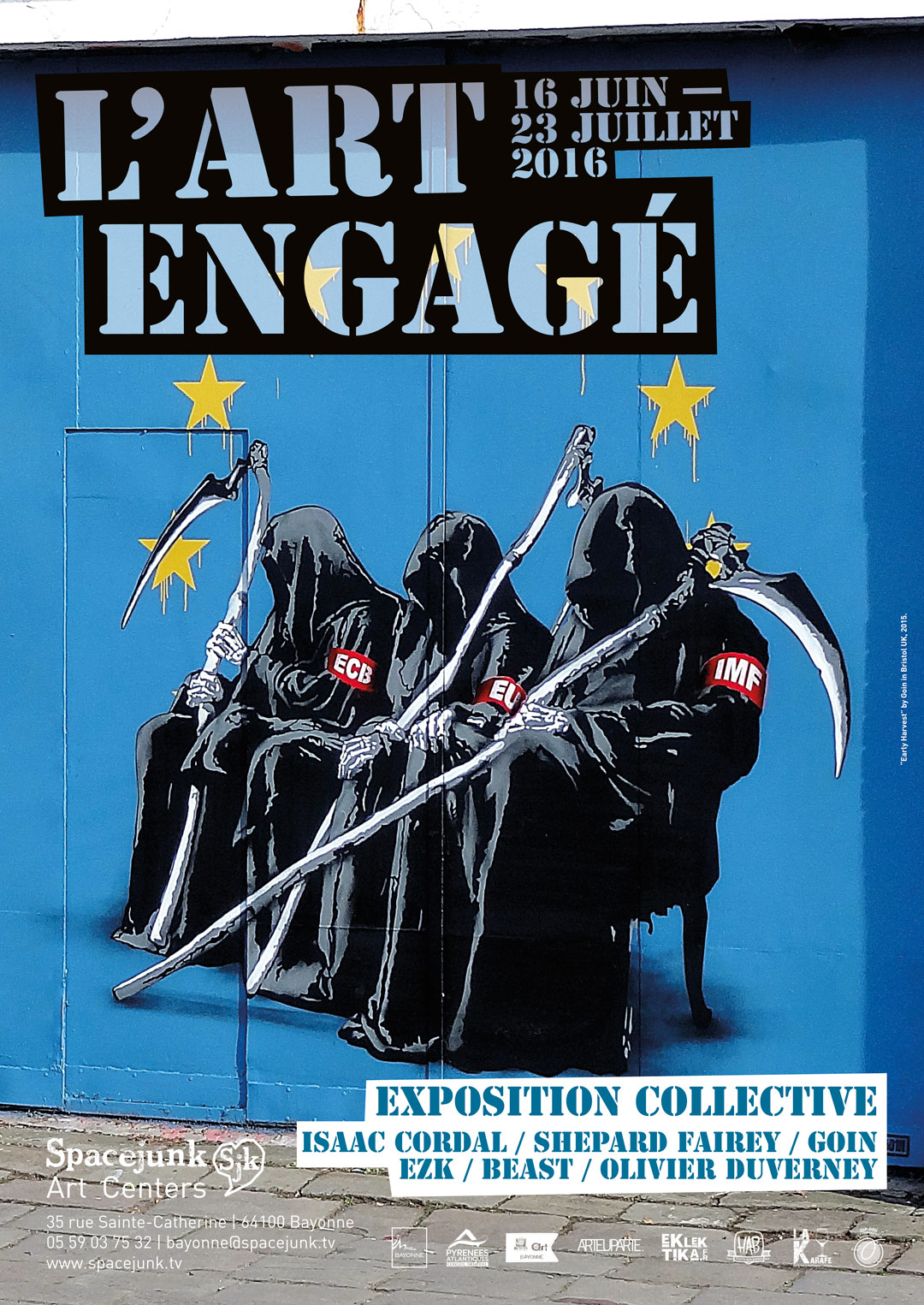

Des toiles de Goya exposant la brutalité humaine, aux performances de Marina Abramović, en passant par les figures minimalistes de Banksy teintées de satire politique, l’histoire de l’art regorge d’œuvres controversées, de celles qui dérangent, provoquent et remettent en question les normes établies. Pourtant, aujourd’hui, ce rôle semble plus difficile à assumer. Les artistes se heurtent à des critiques acerbes dès qu’une œuvre semble transgresser les sensibilités contemporaines.

Si certains défendent le droit de choquer, d’autres pointent du doigt la responsabilité éthique des créateurs. Dans une société polarisée, toute œuvre portant un regard critique sur les institutions, les normes ou les systèmes en place est vouée à être applaudie par certains et dénoncée par d’autres.

La censure sous une nouvelle forme

Mais même le mystérieux Banksy, célébré pour son anticonformisme, n’échappe pas aux critiques. Si ses œuvres sont parfois perçues comme des coups de génie, elles sont parfois accusées d’être simplistes ou opportunistes. Le message politique, lorsqu’il devient direct et polémique, divise inévitablement.

Si l’art de rue est victime de critiques, ce n’est pas seulement parce qu’il « salit les murs des honnêtes gens » mais parce qu’il échappe au contrôle des institutions. Une fresque provocante ou un pochoir dénonciateur s’imposent dans l’espace public sans passer par les circuits traditionnels d’approbation. En s’affranchissant des galeries, des conservateurs et des mécènes, l’art de rue revendique une liberté totale qui dérange.

Mais l’art « de galerie » n’échappe pas à cette règle. Les exemples récents ne manquent pas pour constater que lorsqu’une œuvre choque, les conséquences peuvent être immédiates : galeries attaquées, événements annulés, artistes blacklistés…. La crainte de déplaire, parfois légitimement, limite-t-elle la créativité, ou à tout le moins, l’expression de celle-ci ? L’artiste peut-il tout dire ou tout représenter, au nom de l’art, sans porter atteinte aux sensibilités d’autrui ? La société est-elle prête à accepter des œuvres qui remettent en cause son propre équilibre, tout en exigeant de l’artiste qu’il respecte les règles qu’elle s’impose ?

KolKol et la liberté artistique

Pour KolKol, c’est une question qu’on peut être amenés à se poser : faut-il encourager la diffusion d’œuvres engagées, au risque de se fermer certaines portes ? En soutenant des artistes qui osent déranger ou provoquer, l’association peut affirmer son rôle de catalyseur culturel, mais aussi s’exposer à des critiques ou à des obstacles institutionnels.

Jusqu’où une structure comme KolKol peut-elle aller pour défendre la liberté artistique sans compromettre son avenir ?

Et toi, t’en penses quoi ?

L’art peut-il encore être pleinement libre dans un monde où tout message est scruté et immédiatement livré à la vindicte populaire et aux médias ? Ou cette tension fait-elle partie intégrante de ce qui rend l’art essentiel ?

Participe au débat : laisse ton avis en commentaire et dis-nous ce que tu en penses 😉